Verfasser des Beitrags: Dr. Unger, Donauwörth, Fachjournalist und Autor des FUSSBODEN ATLAS®

Der Beitrag beinhaltet teils wörtliche Zitate aus den einzelnen Skripten.

Am 26. und 27.09.2013 fand die Veranstaltung in Feuchtwangen statt. Begrüßt wurden die Sachverständigen aus verschiedenen Fachrichtungen von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Stephan Rost. Er zeichnete als Leiter der Abteilung Bautechnik innerhalb der Bayerischen BauAkademie für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich.

Als vorgezogenes Resümee der Veranstaltung darf bereits gesagt werden, dass sich die Bayerische BauAkademie als sehr geeignete Veranstaltungsstätte erwies. Die Organisation verlief reibungslos, die Verpflegung war beispielhaft, wie auch die Freundlichkeit des Personals. So sieht aus meiner Sicht eine fachlich gute Veranstaltung aus, die mit Herz und Verstand organisiert wird.

Infos zur Bayerischen BauAkademie finden Sie unter

http://www.baybauakad.de/

Zu den einzelnen Vorträgen:

- Aktuelle Rechtssprechung für den Sachverständigen von Herrn Dr. Michael Kögl, Rechtsanwalt Bauinnung Augsburg

Zunächst referierte Herr Dr. Kögl zu generellen Bauthemen, die derzeit von Interesse sind. Er wies darauf hin, dass der Bauunternehmer i. d. R. immer als Mindeststandard die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik schuldet, auch wenn der Vertrag evtl. davon abweicht. In diesem Fall hat der AN regelmäßig eine Hinweispflicht. Im Anschluss ging er mehr auf Themen ein, die speziell die Sachverständigen betreffen. Hier ging es zunächst darum, wann die Parteien die Möglichkeit haben, einen Sachverständigen abzulehnen (z. B. wegen der Besorgnis der Befangenheit). Hier ergab sich, dass gewisse Fehler des Sachverständigen verzeihlich sind, jedoch keine solchen, die eine Partei bevorteilen könnten. Eine grober Fehler könnte z. B. vorliegen, wenn der Sachverständige einen Ortstermin durchführt hat und vergisst, eine Partei zu laden. Weiterhin thematisierte Dr. Kögl die „leidigen“ Bauteilöffnungen. Er wies darauf hin, dass der Sachverständige natürlich nur dann eine Bauteilöffnung durchführen darf, wenn der Betroffene zustimmt. Dies kann bei Gemeinschafseigentum problematisch sein. Hier muss die Eigentümergemeinschaft zustimmen. In Sonderfällen kann das Gericht die Duldung einer Bauteilöffnung anordnen. Dies gilt jedoch nicht für Wohnungen, da es sich hier um einen geschützten Bereich handelt. Allerdings kann eine mangelnde Zustimmung möglicherweise als Beweisvereitelung vom Gericht gewertet werden. Am besten sollte der Sachverständige, wann immer möglich, den Parteien die Bauteilöffnung überlassen. Um Fehler im Umgang mit den Parteien und Rechtsvertretern zu vermeiden, empfiehlt Dr. Kögl den Sachverständigen, möglich sachlich zu bleiben und sich nicht provozieren zu lassen. Auch Fristen sollten beachtet werden, zumal die Gerichte darauf in Zukunft mehr achten werden als in der Vergangenheit. Ein Obergutachten kann in Frage kommen, wenn das Gericht begründete Zweifel an der Sachkunde des gerichtlich beauftragten Sachverständigen hat. Hierzu kann selbstverständlich ein von den Parteien eingeholtes Privatgutachten beitragen. Das Gericht muss dann eigene Sachkunde haben, um eine Entscheidung zu fällen, was selbst bei Spezialkammern nicht immer der Fall ist. Insofern ist eine Tendenz in Richtung Obergutachten erkennbar.

- Die häufigsten Fehler von Sachverständigen als Privat- bzw. Gerichtsgutachter von Prof. Dr. Gerd Motzke, Vors. Richter a. D. am OLG München

Der Vortragende wies zunächst darauf hin, dass bereits die Erwähnung des Wortes „Mangel“ sowohl rechtlich als auch technisch belegt sei und es insofern evtl. günstiger ist, von einem „Erscheinungsbild“ zu sprechen. Ganz besonders warnte Prof. Dr. Motzke die Anwesenden vor Gefälligkeitsgutachten, da diese im ungünstigen Fall sogar die Bestellung gefährden können. Der Vortragende wies darauf hin, dass Gutachten persönlich erstattet werden müssen und erwähnte die besondere Verantwortung des Sachverständigen. Diese komme lt. Prof. Dr. Motzke auch durch das Wissensgefälle zwischen Sachverständigen und dem beauftragenden Laien zustande. Günstig ist es bei einer Beauftragung auch, den Gutachtenzweck festzuhalten und den Auftrag genau zu beschreiben. Prof. Dr. Motzke warnte die Sachverständigen davor, von dem reinen Gutachtengegenstand in eine planerische Haftung zu geraten. Gutachten und Planungen werden davon abgegrenzt, dass ein Gutachten i. d. R. nichts Neues schafft, eine Planung jedoch schon. Weiterhin empfahl Prof. Dr. Motzke, dass der Sachverständige möglichst keine Zeugenbefragungen durchführen sollte, sondern dies besser dem Gericht überlässt. Weiterhin ermunterte Prof. Dr. Motzke sein Publikum bei einer gerichtlichen Befragung durchaus auch einmal zuzugeben, wenn man sich geirrt hat, da dies von den Richtern meist besser akzeptiert wird als stur einen falschen Kurs zu verfolgen. Der Unterschied zwischen Privatgutachten und gerichtlichem Gutachten besteht darin, dass ein Privatgutachten kein Beweis ist, sondern lediglich eine Information. Üblicherweise erfolgen keine Entscheidungen auf Basis von Parteigutachten, außer die Parteien stimmen dem zu.

- Problemlösungstechniken für den Sachverständigen von Herrn Prof. Dipl.-Ing. Bernhard Denk, Fachhochschule Regensburg Bauingenieurwesen

In dem Vortrag ging es um die unterschiedlichen Problemlösungstechniken und Strategien. Hier holte Prof. Denk zunächst weit aus und erläuterte z. B. bei solchen Strategien die heuristische Herangehensweise. Diese löst komplexe Probleme durch das Herunterbrechen in einzelne Schritte mittels einfacher Techniken. Manche sprechen auch von sog. „Faustregeln“. Seine Argumente untermauerte Prof. Denk durch zahlreiche Beispiele und Versuche. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass das menschliche Gehirn für nicht lineare Verläufe kaum geeignet ausgelegt ist. Jedem ist das Beispiel geläufig, wie viel Reiskörner am Ende herauskommen, wenn man ein Schachbrett nimmt, auf das erste Feld ein Korn legt und auf alle nachfolgenden Felder jeweils das doppelte der vorherigen Zahl. Derartige Effekte werden regelmäßig unterschätzt. Weiterhin war interessant, festzustellen, dass eine hochgradige Konzentration auf ein Einzelthema häufig zum Übersehen begleitender Faktoren führt. Diesbezüglich zeigte Prof. Denk einen Film und das Publikum hatte die Aufgabe, zu zählen, wie oft sich die Mannschaft in den weißen Shirts einen Ball zuwirft. Der Akteur, welcher im schwarzen Gorillakostüm den Bildschirm durchquerte wurde von weniger als der Hälfte derer bemerkt, die das Ergebnis der Zuwürfe richtig nennen konnten. Die Vorausschau der Menschen für die Zukunft erfolgt i. d. R. auf Basis eigener Erfahrungen der Vergangenheit. Häufig können nicht einmal mehr die Erfahrungen der Vorgeneration mit verwertet werden. Dies ist natürlich schade für die Bauwirtschaft, wo man in der Antike ja bereits tolle Werke zustande brachte.

- Die verschiedenen Gutachten – wann empfiehlt sich was von Herrn Hilmar Toppe, Rechtsanwalt Bauinnung München

Der Vortragende ging zunächst darauf ein, in welcher Situation sich welcher Gutachtentyp am ehesten anbietet. Die Einholung eines Privatgutachtens kann durchaus sinnvoll sein, da dieses regelmäßig schnell erbracht werden kann und eine Einbringung in den Prozess als Parteienvortrag möglich ist. Immer wieder ergibt sich die Frage, wann die Kosten für den Privatgutachter von der Gegenpartei zu übernehmen sind. Hierfür gibt es einige Bedingungen wie z. B. Verschulden und das Vorhandensein eines Mangels. In diesem Fall kann sich der Laie sachverständiger Hilfe bedienen, um einen Mangel aufzudecken. Ärgerlich für die Anwesenden war es, dass der Bauherr vor Einholung eines Privatgutachtens nicht verpflichtet ist, dem Auftragnehmer gegenüber einen Mangel anzumelden. Schiedsgutachten gelten für diejenigen Parteien, die sich daran beteiligen. Wichtig ist, zu wissen, dass diese die Gewährleistungsdauer bis zum Abschluss des Gutachtens hemmen. Privatgutachten hemmen jedoch die Gewährleistungsdauer nicht. Vereinbarungen von Schiedsgutachterklauseln in AGB sind häufig unwirksam, da dadurch den Parteien der Weg zum ordentlichen Gericht versperrt ist. Ein Schiedsgutachter ist deutlich freier in seinen Aktivitäten als der gerichtlich bestellte Sachverständige und es ist deutlich schwerer, ein Schiedsgutachten „auszuhebeln“. Ist eine Schiedsgutachtervereinbarung wirksam abgeschlossen, dann wird ein ordentliches Gericht in der Sache nicht tätig. Bei Parteigutachten haftet der Sachverständige i. d. R. gegenüber seinem Auftraggeber, nicht jedoch gegenüber der gegnerischen Seite. Diese Aussage führte zu einer Diskussion, ob nicht doch ein Unternehmer Forderungen gegenüber einem Sachverständigen erheben kann, wenn er durch ein falsches Gutachten benachteiligt wird. Der Vortragende plädierte für die Inanspruchnahme der Schlichtungsstelle an der Innung. Wenn beide Seiten einverstanden sind, dann können sie dort ein Schlichtungsverfahren vereinbaren. Dies ist wesentlich billiger und schneller als ein ordentliches Gericht. Kommt es zu keiner Einigung, so kann die Schlichtungsstelle am Ende eine Entscheidung fällen, für die die entsprechende Partei auch einen Titel erlangen kann. In Anspruch nehmen können diesen Service allerdings nur Innungsmitglieder, wobei Rechtsanwalt Toppe darauf hinwies, dass die Bauinnung in diesem Zusammenhang zur Neutralität verpflichtet ist. Hier wäre es andenkenswert, ob man eine Schlichtung bei der Innung nicht schon von vornherein bei der Angebotsabgabe bereits mit vorsieht. Abschließend kam das Thema noch auf die Streitverkündeten in einem Beweisverfahren. Hier ist es regelmäßig ärgerlich, dass selbst beim Obsiegen der unterstützten Partei, die Streitverkündeten die Kosten nach dem Abschluss des Verfahrens nicht erstattet bekommen.

- Beweissicherung aus Sicht des Bausachverständigen von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Lauerer, Ingenieurbüro Lauerer Laaber

Der Vortragende erläuterte in einem sehr anschaulichen Referat, wie er vorgeht, wenn er eine Beweissicherung durchführt. Solche Beweissicherungen werden häufig vor der Durchführung von Baumaßnahmen beauftragt, um den Zustand der umliegenden Gebäude zu dokumentieren. Kommt es dann z. B. zu Setzungen, dann kann es im Nachhinein sehr gut nachvollzogen werden, welche Schäden bereits vor Beginn der Baumaßnahme vorhanden waren. Herr Lauerer verwies darauf, dass er für derartige Zwecke sehr intensiven Gebrauch von einer digitalen Videokamera mache. Hier hat er die Möglichkeit, das Gebäude in verschiedenen Ausschnitten zu zeigen und später dann die einzelnen Stellen detailliert in Augenschein zu nehmen. Hier können dann entsprechende Risse oder Schimmelerscheinungen aufgenommen werden. Die Videokamera erlaubt gleichzeitig, einen gesprochenen Kommentar, der dann direkt der Aufnahme zugeordnet ist. Die Anbringung von Gipsmarken empfahl der Vortragende aus seiner Erfahrung weniger, da diese häufig nicht geeignet anhaften und deren Entfernung problematisch ist. Er empfahl eher, entsprechende Schrauben zu setzen und in Bezugnahme auf diese den Riss genau zu vermessen. Hierfür hatte er auch entsprechende Muster dabei. Die Details wie z. B. das Umhängestativ zeigten, wie intensiv sich der Vortragende mit dieser Thematik auseinandersetzt.

- Innovative Bodenlasertechnik zur Ebenheitskontrolle von Herrn Joachim Egeler von der Robert Bosch GmbH in Leinfelden-Echterdingen

Der Vortragende machte nur wenige Vorworte und stieg direkt in die praktische Vorführung ein. Das von der Fa. Robert Bosch GmbH angebotene Produkt ermöglicht es dem Bediener des Lasers sehr schnell festzustellen, in welchen Bereichen Höhendifferenzen zwischen einem Referenzpunkt und den geprüften Bereichen auftreten. Diese sind sowohl nach unten als auch nach oben durch die unterschiedliche Stellung des Laserstrahls erkennbar. Es handelt sich damit natürlich nicht um eine Prüfung auf Ebenheit nach DIN 18202, da eben nur die Höhenlage im Vergleich zueinander erfasst wird. Ein anderer Laser ermöglichte die Prüfung einer lotrechten Situation am Bauwerk.

- Aktuelle EU-Bauproduktenverordnung von Herrn Dipl.-Ing. Dietmar Ulonska, Geschäftsführer Betonverband SLG Bonn

Hierzu ist festzuhalten, dass die Bau-PVO am 01. Juli 2013 in Kraft getreten ist. Sie ist die Grundlage für das Inverkehrbringen von Bauprodukten im europäischen Binnenmarkt. Die bisherige Konformitätserklärung wird von der Leistungserklärung abgelöst. Bauprodukte nach Bau-PVO, die im europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht und frei gehandelt werden, sind mit der CE-Kennzeichnung zu versehen. Die neue Verordnung betrifft in erster Linie die Hersteller, Händler und Importeure. Es geht hier um die genaue Dokumentation zu den einzelnen Produkten. Hersteller, Händler, Importeure und Bevollmächtigte müssen über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren belegen können, von welchem Wirtschaftsakteur sie Bauprodukte bezogen haben bzw. an welchen Wirtschaftsakteur sie Bauprodukte abgegeben haben.

Für das Publikum ergab sich die Frage, mit welchem Engagement diese Neuregelung umgesetzt werden muss. Wird dies alles in Papierform vorgehalten, so entstünde ein unglaublicher Aufwand. Insofern wurde hierfür eine geeignete unabhängige Internetplattform (DoPCAP.eu) aufgebaut. Die Pflicht zur CE-Kennzeichnung hat sich nicht geändert, lediglich die Kennzeichnung selbst wurde etwas modifiziert. Im Publikum entstand daraufhin eine Diskussion, inwiefern diese neue Richtlinie überhaupt sinnvoll sei. Schließlich sei noch völlig unklar, ob nun auch der Bauherr entsprechende Ansprüche habe. Besteht nun die Verpflichtung, dass diese ganzen Informationen mit der Unternehmerrechnung dem Bauherrn übergeben werden? Eine genaue Antwort ist bis dato nicht bekannt. Man hat den Eindruck, dass hier ein weiterer „Papiertiger“ geschaffen wurde, der wahrscheinlich in letzter Konsequenz nicht mal mehr auf dem Papier, sondern nur noch im Internet existiert und dessen baupraktische Umsetzung fraglich ist.

- EnEV ein Ausblick speziell für Bausachverständige; Anforderungen nach EnEV bei Änderung, Erweiterung oder Ausbau von bestehenden Gebäuden einschl. Nachrüstverpflichtung von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Alfons Fischer, Ingenieurbüro Fischer Dinkelsbühl

Der Vortragende erläuterte nicht nur die derzeit geltenden Regeln, sondern gab auch einen Ausblick in die Zukunft. Diesbezüglich ist noch nicht klar, wann die neue EnEV herauskommen wird. Diesbezüglich gibt es unterschiedliche Aussagen und es könnte auch noch einige Zeit dauern. Die Anforderungen im Neubau sind in der Zwischenzeit ziemlich klar geregelt. Hier muss eine entsprechende Berechnung erfolgen und dann kann klar gesagt werden, wo welche Anforderungen vorhanden sind. Der Altbau ist hier spannender. Häufig geht es darum, dass EnEV-Anforderungen einzuhalten sind, sobald eine gewisse Prozentmenge bei der Sanierung überschritten wird. Zu Diskussionen führten die Anforderungen an nicht gedämmte oberste Geschoßdecken, die begehbar oder nicht begehbar sein können. Hier ist zwar ein U-Wert ≤ 0,24 W/m2 K vorgeschrieben, jedoch ist fraglich, ob diese Regelung bei minimal gedämmten Massivdecken und Holzbalkendecken überhaupt greift. In jedem Fall ist es aus energietechnischen Gründen zu empfehlen, diese oberste Geschoßdecke gegenüber einem kalten Dachraum zu dämmen. Es ist jetzt schon absehbar, dass die Fußbodenkonstruktionshöhen weiter ansteigen werden, um hier die notwendigen Dämmungen einbauen zu können.

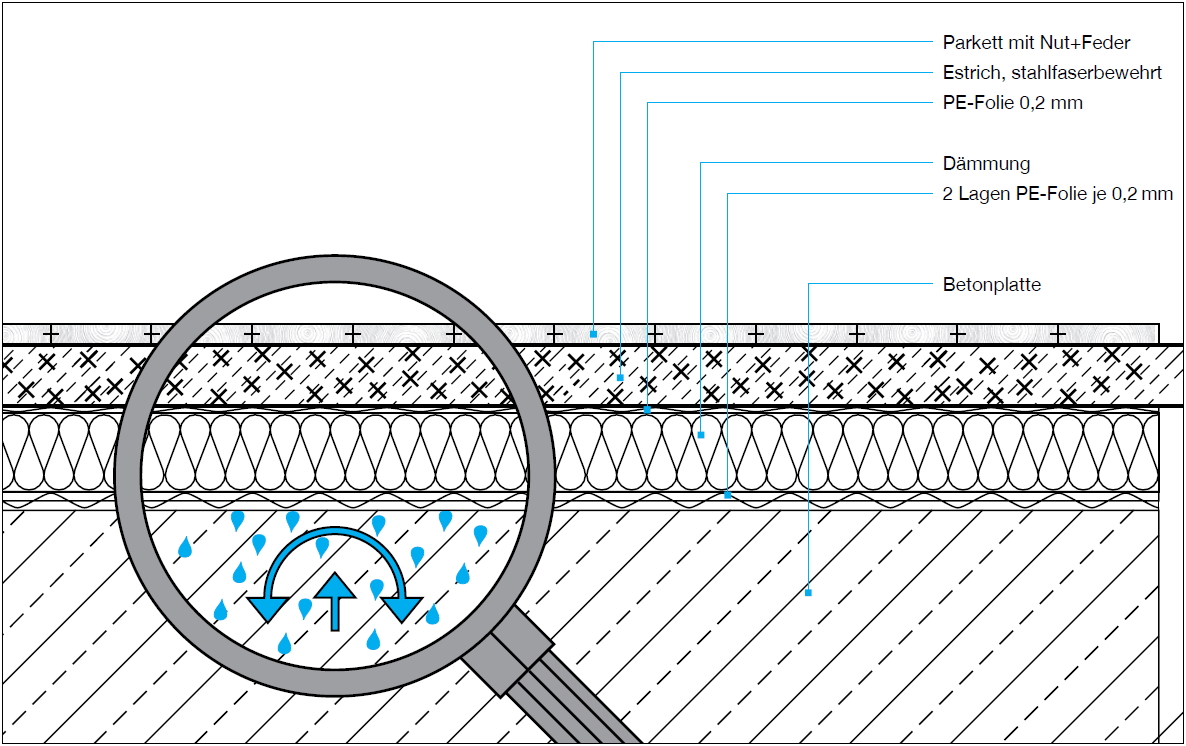

- Beurteilung und Instandsetzung von Schäden durch Chloride im Stahl- und Spannbetonbau von Herrn Dr.-Ing. Frank Ross, Sachverständiger Neuried

Der Vortragende zeigte zunächst, auf welchen Wegen Chloride ihren Weg in die Bauteile finden, wobei das Transportmedium immer Wasser ist. Einerseits werden Salze in Tiefgaragen durch den Schnee an den Autoreifen mit eingeschleppt, wo entsprechende Taumittel anhaften. Hier ergibt sich durch einen Wagen mit vier Radkästen unter dem Strich ca. ein Teelöffel Salz, der mehr als ausreichend ist, um entsprechende Schäden anzurichten. Kommt es auf einem bewehrten Beton zu einer Brandentwicklung von PVC, so entstehen auch hier Chloride, die mit dem Löschwasser in den Beton transportiert werden. Nach einem Brand ist der Beton entsprechend ausgetrocknet und nimmt derartiges Löschwasser „gierig“ auf. Weiterhin kann gerade im Bereich von Brücken, die an Straßen angrenzen, bereits der Sprühnebel der Fahrzeuge ausreichen, um hier Chloride einzubringen. Ein anderes Problem sind Betonfertigteile, die auf der Straße transportiert werden. Problematisch sind natürlich undichte Streusalzlager, die Hausmeister häufig in Tiefgaragen anlegen. Noch schwieriger ist es, wenn der Hausmeister selbst Gullies und Betonflächen mit Streusalz beaufschlagt.

Immer wieder zu Diskussionen führt die Prozentangabe, ab welcher Maßnahmen zu ergreifen sind. Dr. Ross wies darauf hin, dass aus seiner Sicht bereits Werte zwischen 0,1 und 0,7 Masse-%, bezogen auf das Zementgewicht, kritisch sind. Ab 0,5 Masse-% besteht die Verpflichtung, dass ein Sachverständiger zur Beuteilung eingeschaltet wird.

- Gutachtliche Einstufung von Sichtbetonmängeln von Herrn Dr.-Ing. Denis Kiltz, DBV-Gutachter und Leiter der DBV West (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.) Bochum

Der Vortragende zeigte eine ganze Reihe von Fotos verschiedener Sichtbetonanwendungen. Es wurde zur Diskussion gestellt, wann aus Sicht des Publikums welche Anforderung an den Sichtbeton berechtigt sei. Nicht jeder Beton, den man sieht, sei auch „Sichtbeton“. Hier können Auftraggeber durchaus kreativ sein. Dr. Kiltz wies darauf hin, dass besonders die vertraglichen Anforderungen beachtet werden müssen. Möglichst sollte bei Sichtbeton nach DBV-Merkblatt eine bestimmte Sichtbetonklasse vereinbart sein. Häufig ist jedoch im LV nur von „Sichtbeton“ die Rede. Bei repräsentativen Bauteilen im Hochbau geht man i. d. R. von Sichtbetonklasse SB 4 aus (besonders hohe gestalterische Anforderung). SB 3 unterstellt hohe, SB 2 normale und SB 1 geringe gestalterische Anforderungen an die Betonoberfläche. „Bei der Beurteilung der Sichtbetonflächen ist der Gesamteindruck aus dem üblichen Betrachtungsabstand maßgebend. Einzelne Kriterien werden nur geprüft, wenn der Gesamteindruck der Ansichtsflächen den vereinbarten Anforderungen nicht entspricht.“ (Beurteilung von Sichtbetonflächen nach DBV-Merkblatt).

Abschließend kann die angebotene Veranstaltung als interessant und weiterbringend für die Sachverständigen eingestuft werden. Die zwei Tage waren haben sich aus meiner Sicht gelohnt.

Prof. Denk bei seinem Vortrag vor dem Publikum