Verfasser des Beitrags: Dr. Unger, Donauwörth, Fachjournalist und Autor des FUSSBODEN ATLAS®

Den Planer in die Pflicht nehmen

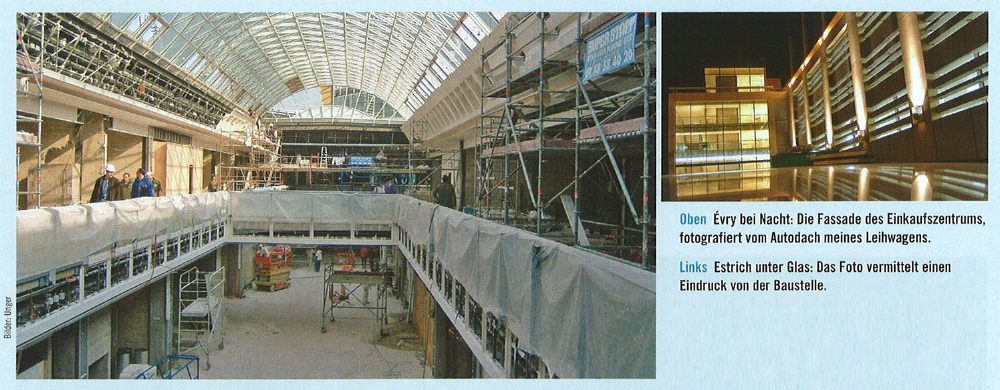

Welche Heizestrichbauarten gibt es? Wie verhält es sich mit Estrichdicken und -festigkeiten? Estrichleger und Architekt Dr. Unger fasst die wichtigsten Punkte aus Sicht des Praktikers zusammen.

Einbau eines Klimabodens in einem Einfamilienhaus.

Als Heizmedien werden in erster Linie mit Warmwasser befüllte Rohre oder alternativ elektrische Heizmatten verwendet. Die Rohre liegen bei der Mehrzahl der Systeme im Estrichquerschnitt, während sich die Heizmatten häufig unterhalb der Estrichplatte befinden. Natürlich kann man diese auch mittig in den Estrich einbetten, hier läuft man jedoch Gefahr, dass die Heizmatte als Trennschicht wirkt, wenn die nachfolgende Estrichschicht nicht wirklich „frisch auf frisch“ eingebracht wird. Wenn lediglich eine Fußbodentemperierung vorgesehen wird, ist es auch möglich, die Elektroheizmatten unterhalb der Fliesen und damit oberhalb des Estrichs zu platzieren. Dann spricht man jedoch nicht mehr von einem „Heizestrich“. Fußbodenheizungen haben gegenüber konventionellen Heizkörpern den Nachteil, dass es länger dauert, bis sich der Raum erwärmt, und damit die schnelle Regelbarkeit in einem gewissen Umfang eingeschränkt ist. Es wird versucht, dieses Manko durch dünnere und damit schneller aufheizbare Estrichkonstruktionen zu kompensieren. Außerdem geht man den Weg, die Heizrohre bei vielen Systemen dichter als früher zu verlegen, oder wählt so genannte „Klimaböden“, die mit einer heizmedienführenden Platte eine gleichmäßige Estrichdurchwärmung möglich machen.

Erste Schritte

Vor Verlegung der Dämmplatten ist es notwendig, den Untergrund zu prüfen, eventuell notwendige Dampfsperren/Abdichtungen einzubringen und ein Nivellement anzufertigen. Es ist deshalb empfehlenswert, die Verlegung der Dämmplatten im Leistungsbereich des Estrichlegers vorzusehen, da er auf diese Arbeiten eingestellt ist. In diesem Zusammenhang kann z.B. ein System gewählt werden, bei welchem der Estrichleger die Dämmplatten einschließlich Abdeckung einbringt. Im Anschluss verlegt der Heizungsbauer ein Gitter, welches zur Befestigung der Rohre dient. Alternativ können die Rohre auch auf einer festen Unterlage oberhalb der Dämmschichten befestigt werden. Meiner Meinung nach sollte generell Systemen der Vorzug gegeben werden, bei denen keine Hoch-/Tiefstruktur innerhalb des Estrichs erzeugt wird, wie dies bei einigen Noppenplatten der Fall ist. Letztere können die Entstehung von Spannungen innerhalb des Estrichquerschnitts fördern und bei manchen Systemen ist der Anschluss an den Randstreifen nicht geeignet gelöst. Zum Zeitpunkt der Estrichverlegung müssen die Heizrohre mit Wasser befüllt sein, um eventuelle Undichtigkeiten rechtzeitig zu bemerken. Die Wassertemperatur in den Heizrohren sollte der Raumtemperatur entsprechen, lediglich im Winter kann aus Frostschutzzwecken mit einer Vorlauftemperatur von 20 °C gearbeitet werden. Bei Estricheinbringung ist speziell darauf zu achten, die Heizungsrohre nicht zu beschädigen. Heizestriche werden in der Regel als schwimmende Estriche eingebracht. Während des Aufheizvorgangs ist es leicht nachzuvollziehen, dass sich der Estrich durch die Erwärmung in seiner Länge erweitern wird. Deshalb ist es bei Heizestrichen von elementarer Wichtigkeit, dass diese keinen Kontakt zu aufgehenden Bauteilen haben. Der Randstreifen sollte dicker dimensioniert werden als bei üblichen schwimmenden Estrichen. Eine Randstreifendicke von 1,0 bis 1,5 cm ist in jedem Fall angeraten. In Ausnahmefällen können sogar noch dickere Randstreifen nötig sein, wenn es sich um besonders große Räume handelt oder die Temperaturspreizung extrem ist. Bei Fußbodenheizungen soll der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags inklusive eventueller Unterlagen 0,15 (m2 x K/W) nicht übersteigen.

Estrichdicke und Bauarten

Wenn der Heizestrich auf unterkantig anschließende elektrische Heizmatten platziert wird, ist keine Erhöhung der Estrichdicke gegenüber unbeheizten Estrichen notwendig. Im Allgemeinen unterscheidet man heute drei Bauarten für Heizestriche Notwendige Dicken und Festigkeiten unbeheizter, schwimmender Estriche sind bezogen auf verschiedene Verkehrslasten in den einschlägigen Normen publiziert und können beispielsweise im FUSSBODEN ATLAS® nachgelesen werden. Bei Heizestrichen der Bauart A ist die jeweilige Estrichdicke um den maximalen äußeren Durchmesser der Heizungsrohre zu erhöhen. Bei den Bauarten B und C können die genannten Werte für die Lastverteilungsplatte herangezogen werden. Was die Rohrüberdeckung betrifft, so muss diese bei Vorliegen der Biegezugfestigkeit F4 bei konventionell hergestellten Estrichen mindestens 45 mm betragen. Handelt es sich um Fließ – estriche derselben Biegezugfestigkeit F4, so kann die minimale Rohrüberdeckung um 5 mm auf 40 mm gesenkt werden. Liegen höhere Biegezugfestigkeitswerte vor, so sind von den um den Rohraußendurchmesser bei Bauart A erhöhten Tabellen abweichende, geringere Dicken möglich. Es muss jedoch in jedem Fall eine Mindestrohrüberdeckung von 30 mm vorliegen und eine Prüfung auf Tragfähigkeit (der Prüfkörper darf unter einer Auflast von 400 N nicht zerbrechen) hin vorgenommen werden. Bei Stein- und keramischen Belägen ist zusätzlich die Durchbiegung in der Eignungsprüfung zu messen, wobei diese dann maximal 0,15 mm ausmachen darf. Diese Durchbiegungsgrenze gilt jedoch nicht nur für Heizestriche sondern generell. Bei Guss – asphaltheizestrichen sollten die folgenden Mindest-nenndicken bei einer Rohrüberdeckung von 15 mm zugrunde gelegt werden: Auslöser für Rissbildung in Heizestrichen sind. Eine Einzelfallprüfung unter Einbeziehung aller Beteiligten ist in jedem Fall notwendig. Ist ein Heizungssystemvertreiber der Meinung, mit seinem System seien auch geringere Estrichdicken machbar, so sollte er die Gewährleistung für die Gesamtkon – struktion inklusive Heizestrich übernehmen. Voraussetzung ist selbstverständlich eine handwerklich korrekte Ausführung seitens des Estrichverlegebetriebes.

Fugen in Heizestrichen

Durch die Ausdehnung des Estrichs während des Aufheizens ist es notwendig, Bewegungsfugen in Heizestrichen anzulegen. Heizkreise und Estrichfelder sind bei der Planung aufeinander abzustimmen. Heizelemente dürfen Bewegungsfugen nicht kreuzen. Müssen Anschlussleitungen die Fugen kreuzen, so sind Erstere mit geeigneten Mitteln zu schützen (z.B. durch Rohrhülsen mit einer Länge von 30 cm). Ab 8 m Feldlänge sollte üblicherweise eine Bewegungsfuge vorgesehen werden.

Bauart A

Schwimmende Estrichplatte mit Heizrohren innerhalb des Estrichs oberhalb der Dämmschicht. Der Abstand der Heizrohre zur Dämmung ist hier systembedingt unterschiedlich. Beachten: Die bisherige Unterteilung von Bauart A nach dem Abstand der Heizrohre zur Dämmung in A1 bis A3 entfällt in Zukunft.

Bauart B

Schwimmende Estrichplatte mit Heizrohren unterhalb des Estrichs innerhalb der Dämmschicht. Es ist bei dieser Bauart besonders wichtig, dass eine geeignete Wärmeabgabe (z.B. mit Hilfe von Leitblechen) an den Estrich erzielt wird. Beachten: Ein solches System kann auch mit einem Fertigteilestrich kombiniert werden.

Bauart C

Heizelemente in einem Ausgleichestrich, auf dem der Estrich als Lastverteilungsschicht auf einer zweilagigen Trennschicht (z.B. PE-Folie) aufgebracht wird. Die Dicke des Ausgleichestrichs sollte mindestens 20 mm größer sein als der Durchmesser der Heizelemente. Aufgrund von geringer Rohrüberdeckung können Risse im Ausgleichestrich entstehen, die i.d.R. die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen, da sich die lastverteilende Schicht an anderer Stelle befindet. Handelt es sich um Calciumsulfatausgleichestrich, so muss dieser zum Zeitpunkt der Trennschichtaufbringung einen CM-Wert von <0,3 % aufweisen.