Verfasser des Beitrags: Dr. Unger, Donauwörth, Fachjournalist und Autor des FUSSBODEN ATLAS®

Bei dem nachfolgenden Artikel handelt es sich um einen Auszug aus dem FUSSBODEN ATLAS® – www.fussbodenatlas.de

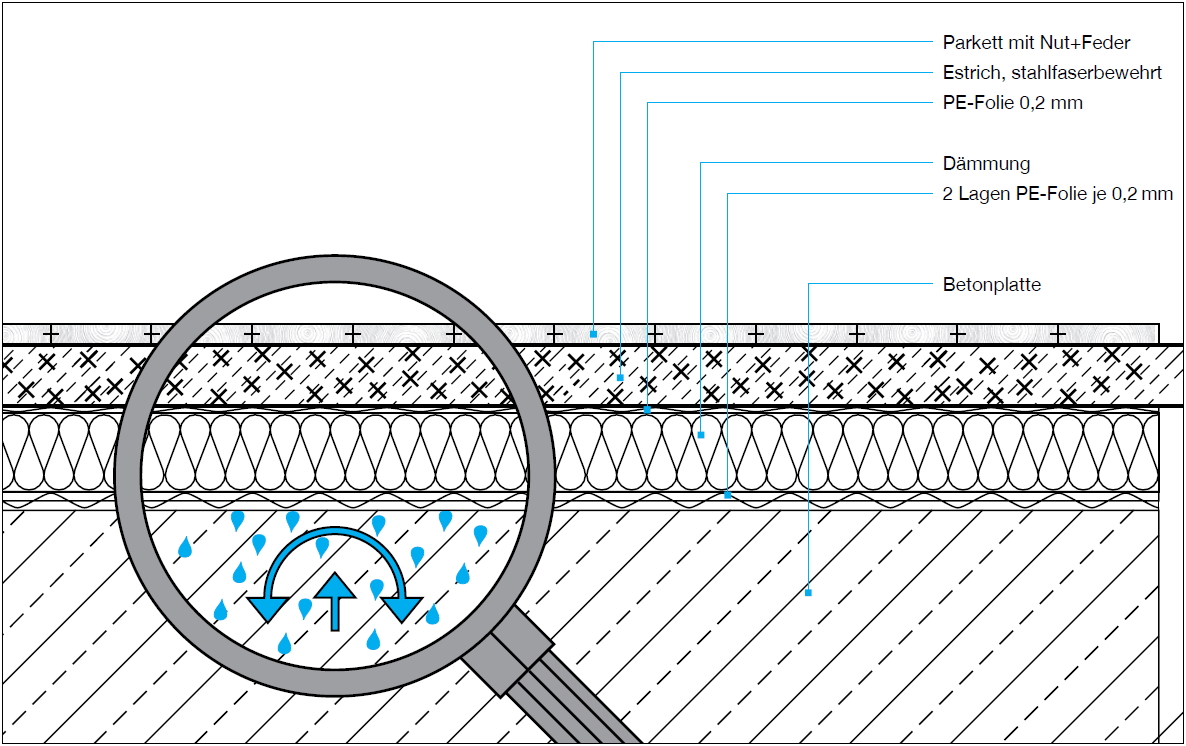

16.2 Schäden durch nachstoßende Feuchtigkeit aus der Rohbetonplatte

Was geschieht mit dem Wasser aus der Betonplatte? Haben Sie sich die Frage im Hinblick auf dieses Bauteil bereits einmal gestellt? Dies war in der Vergangenheit kaum nötig, da bei der Erstellung der Rohbetonplatten noch keine Fließmittel eingesetzt wurden und deshalb zur Austrocknung eine Vielzahl an Kapillaren zur Verfügung stand. Zudem ließ man den Rohbau schlicht und einfach in der Winterphase trocknen. Heute jedoch können wir uns derartige Verzögerungen nicht mehr leisten, weshalb im Regelfall eine Betonplatte bereits einige Monate nach ihrer Erstellung mit Dämmstoff und Estrich versehen wird. Heißt das jedoch automatisch, dass diese bereits als ‘trocken’ angesehen werden kann? Wir wissen aus der alten DIN 4 108-4 (Anhang A), dass eine ausreichend ausgetrocknete Betonplatte nach vielen Jahren immer noch 2 [Masse-%] ihres Gewichts an Feuchtigkeit aufweist l146l. Bei einem Alter von nur sechs Monaten l46l rechnet man mit einem Wert von circa 5 [Masse-%], was ca. 12 Vol-% entspricht. Ausgehend von einer Betonrohdichte von 2 400 kg/m³ und einer Plattendicke von 20 cm bedeutet dies überschlagsmäßig immerhin circa 24 l Wasser pro [m²] Rohbetonplatte. Wenn wir also einen solchen Betonuntergrund belegen, nehmen wir der Überschussmenge von circa 14,5 l Wasser (Differenz zwischen 2 und 5 Masse-%) die Möglichkeit, nach oben hin auszutrocknen. Kommen ‘diffusionshemmende’ Materialien an der Plattenunterseite hinzu, wird das Wasser weitgehend in der Konstruktion ‘eingesperrt’. Dies wäre zunächst nicht weiter schlimm, da die Festigkeit der Betonplatte durch diesen Umstand nicht gefährdet ist. Jedoch wird die Feuchtigkeit in der Platte ‘das Bestreben haben’, sich den Verhältnissen des Rauminnenklimas anzupassen. Bedingt durch den hohen Feuchtegehalt wird deshalb ein Dampfdruckgefälle von der Betonplatte ausgehend zu den angrenzenden Räumen vorliegen. Die Folge wird sein, dass durch die Betonkapillaren sowie durch Diffusion Wasser an die Grenzflächen transportiert wird. Die Tatsache, dass es zu einem Diffusionsstrom aus der Betonplatte sowohl nach oben wie nach unten kommt, liegt daran, dass beidseitig i. d. R. jeweils niedrigere Wasserdampfdiffusionspartialdrücke als innerhalb der Geschossplatte vorliegen. Wie ist dies zu begründen? Gehen wir davon aus, dass wir es im Fall einer Zwischengeschossplatte in den Räumen darüber und darunter mit folgenden Raumluftwerten zu tun haben:

Temperatur: 20 Grad Celsius

Relative Luftfeuchte: 50 %

Innerhalb der Betonplatte ergibt sich aufgrund der konstanten Lufttemperatur in den Räumen darüber und darunter ebenfalls eine Temperatur von 20 Grad Celsius. Wie hoch aber ist die relative Luftfeuchte innerhalb der Betonplatte?Der Dampfsättigungsdruck bei 20 Grad Celsius liegt bei 2 340 Pa. Bei 50 % relativer Luftfeuchte müssen wir diesen Wert halbieren. Dadurch resultiert ein Dampfdruck von 1 170 Pa (siehe Abbildung 94 in Kapitel 3.2.5).

Hier hilft uns eine Darstellung weiter, welche sich mit den Sorptionsisothermen befasst. Das Diagramm in Abbildung 542 zeigt unter anderem, welche relative Luftfeuchte sich bei Kontakt der Luft zu Baustoffen mit einem bestimmten Wassergehalt in [Masse-%] bei konstanter Temperatur einstellt. Man kann aus ihr z. B. auch entnehmen, dass Baustoffe aus Holz verhältnismäßig viel Wasser aus der Umgebungsluft aufnehmen und dass ein Estrichmörtel wiederum mehr Wasser aufnimmt als Normalbeton. Dies liegt in diesem Fall daran, dass bedingt durch die kleinere Körnung des Estrichs mehr wasserbindender Zement in einem Estrich enthalten ist.

Wir haben also festgestellt, dass 6 Monate alte Betonplatten ca. 5 [Masse-%] an Feuchtigkeit enthalten. Konsultiert man die Abbildung 94, so stellt man fest, dass dies einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 98 % entspricht. Damit ergeben sich folgende Raumluftwerte in der Betonplatte:

Temperatur: 20 Grad Celsius

Relative Luftfeuchte: 98 %

• Daraus resultiert ein Dampfdruck von 2 294 Pa (2 340 Pa x 0,98).

• 2 294 Pa innerhalb der Betonplatte > 1 170 Pa in den angrenzenden Räumen

Dadurch ergibt sich ein Diffusionsstrom aus der Betonplatte nach oben und nach unten in die angrenzenden Räume.

Sorptionsisothermen nach Grimscher

Da bei Zwischengeschossplatten die Kontakt-Temperatur an der Unterseite der Platte aufgrund der aufsteigenden Wärme höher ist als die Boden-Kontakt-Temperatur an der Plattenoberseite, liegt sogar ein etwas intensiverer Dampfdiffusionsstrom aus der Platte nach oben vor. Verstärkt wird dieser Effekt, wenn sich unterhalb der Platte Heizleitungen oder andere Wärmeerzeuger befinden, die durch ihre Temperatur das in der Betonplatte eingeschlossene Wasser zusätzlich aktivieren. Das Feuchtepotenzial innerhalb von Betonplatten kann über das genannte Maß durch weitere Faktoren zusätzlich erhöht werden.

Zusätzliche ‘Betonauffeuchtung’ durch ungeeignetes Entleeren der Heizkörper

Zusätzliche ‘Betonauffeuchtung’ durch Betonieren bei Regen

Die vorgenannte Konstellation kann zu einer Durchfeuchtung des Dämmstoffes führen, welcher leider oft ohne Dampfsperre direkt auf den Betonuntergrund verlegt wird. Dies ist gemäß DIN 18 560-2, Absatz 5.1.3 ‘Schutzmaßnahmen’ nicht zulässig, denn:

„(…) Die Dämmschicht ist, falls erforderlich, durch geeignete Maßnahmen vor Feuchte zu schützen. Solche Maßnahmen sind vom Planer bei der Bauwerksplanung festzulegen (…)“ l20l.

Diese Aussage gilt nicht nur für Anmachwasser aus dem Estrich, sondern auch für nachstoßende Feuchtigkeit aus der Rohbetonplatte. Eine ähnliche Information ist auch dem folgendem Hinweisblatt zu entnehmen: BEB-Merkblatt ‘Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen – Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster – beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen’ l114l.

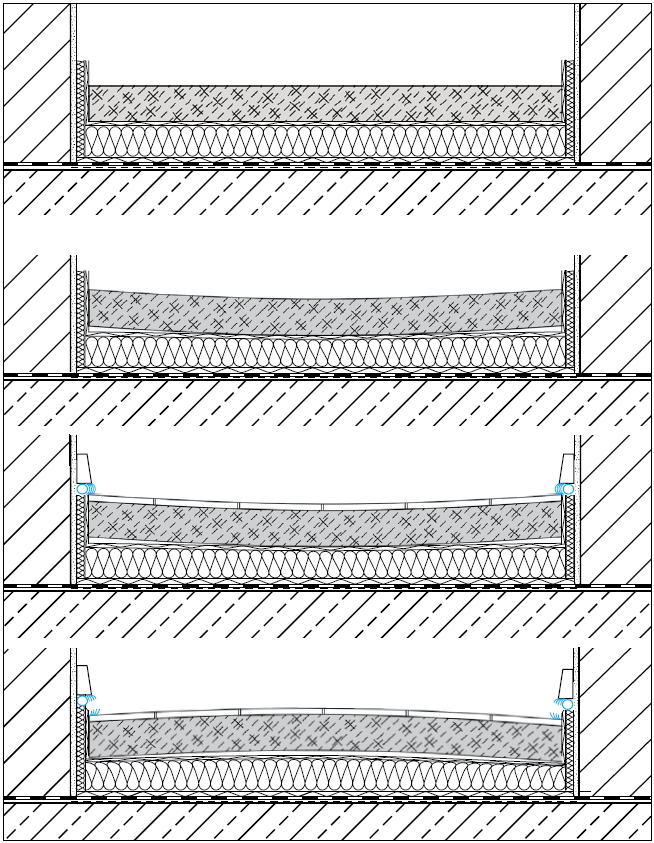

Hohe Feuchtewerte zwischen Dämmung und Abdeckung

Eine Durchfeuchtung des Dämmstoffs muss verhindert werden, da feuchte Materialien die Wärme intensiver leiten, was zu einer Verschlechterung des angesetzten Dämmwertes führen wird. Es besteht weiterhin die Gefahr, dass es zur Schimmelbildung im Dämmstoffbereich kommt (siehe Kapitel 12.8.7). Zudem kann es bei feuchtigkeitsempfindlichen Dämmstoffen soweit gehen, dass diese in ihrem Standvermögen beeinflusst werden und die gesamte Konstruktion ‘nachsackt’. In Verbindung mit Wasserschäden konnte dieser Effekt häufig beobachtet werden.

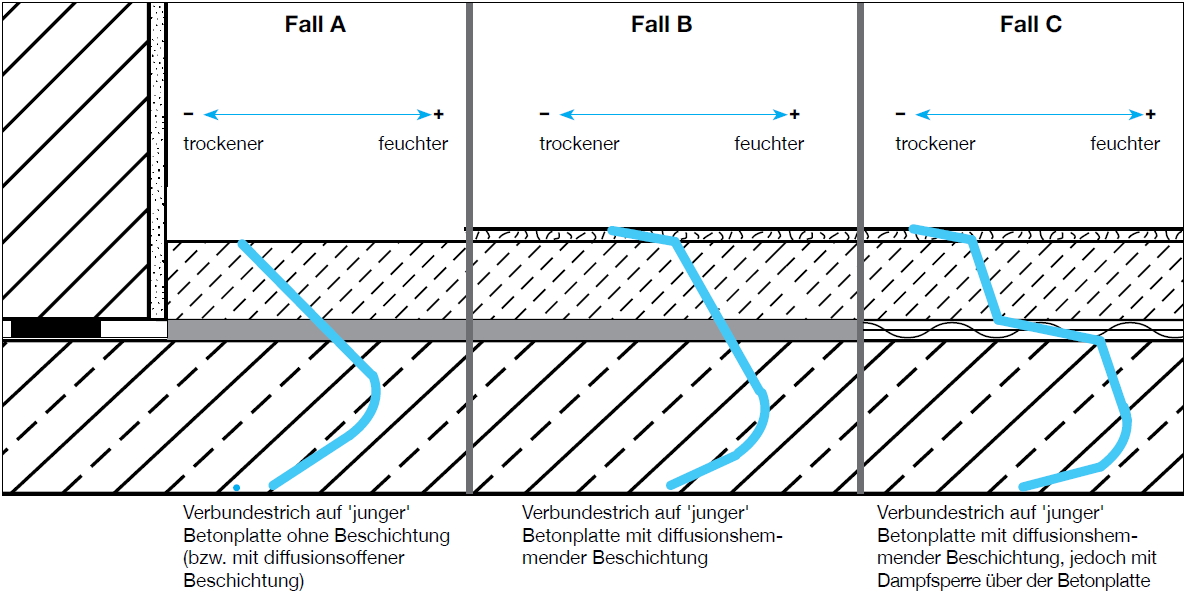

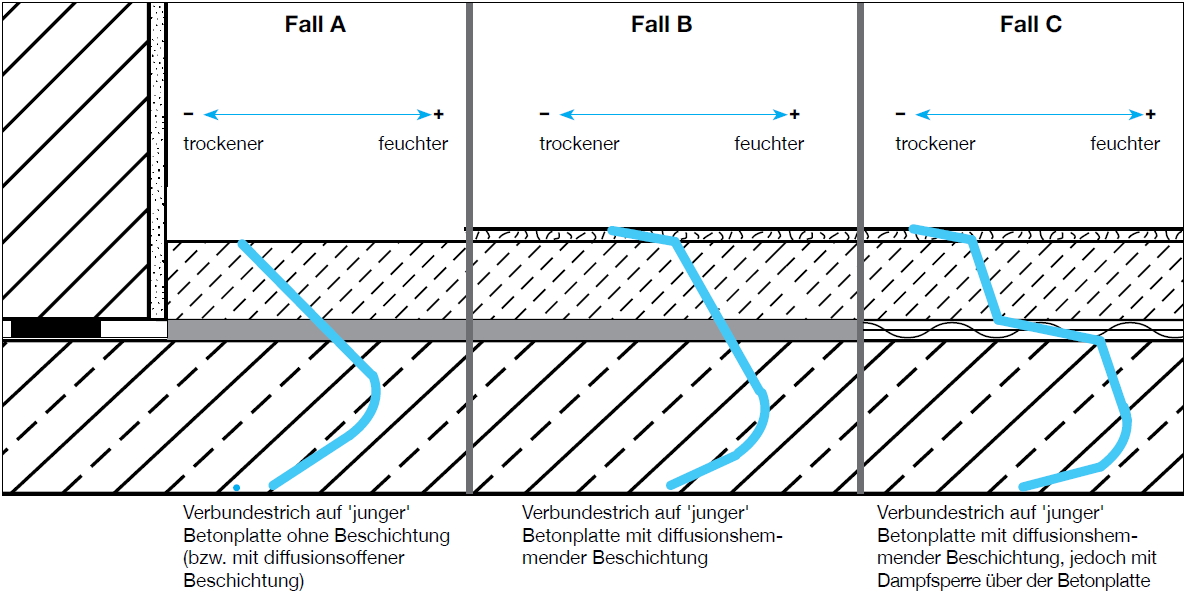

16.2.1 Vorsicht bei Verbundkonstruktionen

Wenn bei Verbundkonstruktionen auf Dämmstoffe verzichtet wird, bleibt die Schwierigkeit, dass sich in diesem Fall die Materialfeuchten aus Verbundestrich und Betonplatte addieren.

Feuchtigkeitsverteilung in Betonplatte und Estrich

Die Austrocknungszeit wird deshalb deutlich ansteigen. Werden dann Dampf hemmende Bodenbeläge ohne weitere Maßnahmen auf dem Verbundestrich platziert, so ist ein Mangel durch Schädigung der Klebeverbindung und Blasenbildung vorprogrammiert. In diesem Zusammenhang ist auch eine CM-Feuchtigkeitsmessung vor Belagsverlegung wenig aussagekräftig, da jederzeit Feuchtigkeit aus dem großen Reservoir der Betonplatte nachstoßen und das Feuchtigkeitsniveau innerhalb des Verbundestrichs erhöhen kann (siehe auch Kapitel 14.5.1.5). In diesem Zusammenhang gibt es u. a. die Möglichkeit, als eine Art ‘Notlösung’ unterhalb des Verbundestrichs eine Feuchtigkeitssperre vorzusehen. Diese wird i. d. R. durch zweimaligen Epoxidharzauftrag mit nachfolgender Quarzsandabstreuung (für die Haftbrücke) erstellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Harzhersteller sein Produkt für diese Nutzung freigibt und durch sein System (inklusive Haftbrücke) ein definierter sd-Wert erreicht wird. Die Höhe des notwendigen sd-Wertes ist vom Bauwerksplaner vorzugeben.

Blasenbildung in einem elastischen Bodenbelag

16.2.2 Bodenbelagsart beachtenswert

Ein weiterer, im Hinblick auf die Feuchtigkeit im Betonuntergrund sensibler Bodenbelag ist mit Sicherheit das Parkett. Dieses kann durch eindiffundierendes Wasser aus der Betonplatte zum Quellen gebracht werden, was zu immensen Schäden an Parkett und Estrich führen kann. Besonders kritisch ist die Situation, wenn eine Versiegelung des Parketts vorgenommen wird, da diese dem Diffusionsstrom meist mehr Widerstand entgegensetzt und sich das Wasser unterhalb der Versiegelung ansammelt. Dies führt bei verklebtem Parkett i. d. R. zu einer konkaven Verformung der Parkettstäbe, eine konvexe Verformung wäre nur bei einem sehr elastischen Klebstoff denkbar. Bei nicht verklebtem Parkett könnte es auch zu einer konvexen Verformung des Parketts kommen.

Konkav verformte Parkettstäbe

Im Umgang mit diesbezüglichen Schadensfällen wurden in der Vergangenheit fälschlicherweise lediglich die stationären Raumluftzustände innerhalb der Räume überprüft, die Betonplatte mit ihrem bedeutenden Feuchtigkeitspotenzial jedoch oft außer Acht gelassen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass nachstoßende Feuchtigkeit aus dem Betonuntergrund als besonders problematisch angesehen werden muss, wenn nachfolgend feuchtigkeitsempfindliche Estriche (z. B. auf Calciumsulfatbasis) zur Verlegung kommen oder es sich beim Bodenbelag um Dampf hemmendes Material oder Parkett handelt.

Welligkeiten in einem elastischen Bodenbelag auf CAF ohne Dampfsperre mit bremsender Wirkung

Anhaftung der Spachtelung am Bodenbelag deutet bei CAF auf Feuchtigkeitseinwirkung von unten hin

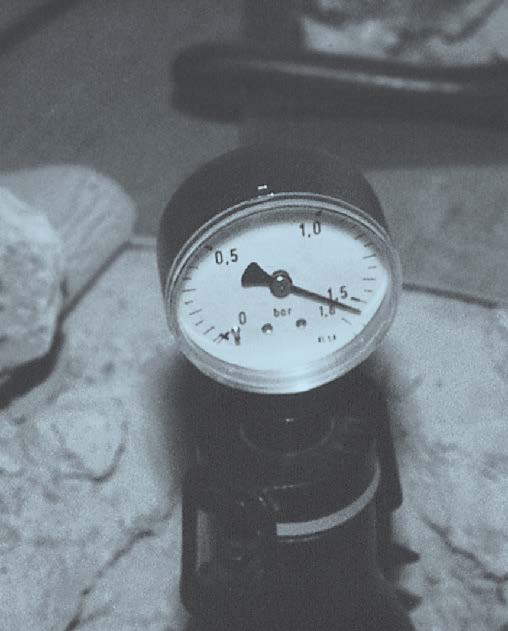

Die Überprüfung mit dem CM-Gerät zeigt eine ‚Auffeuchtung‘ der Konstruktion an

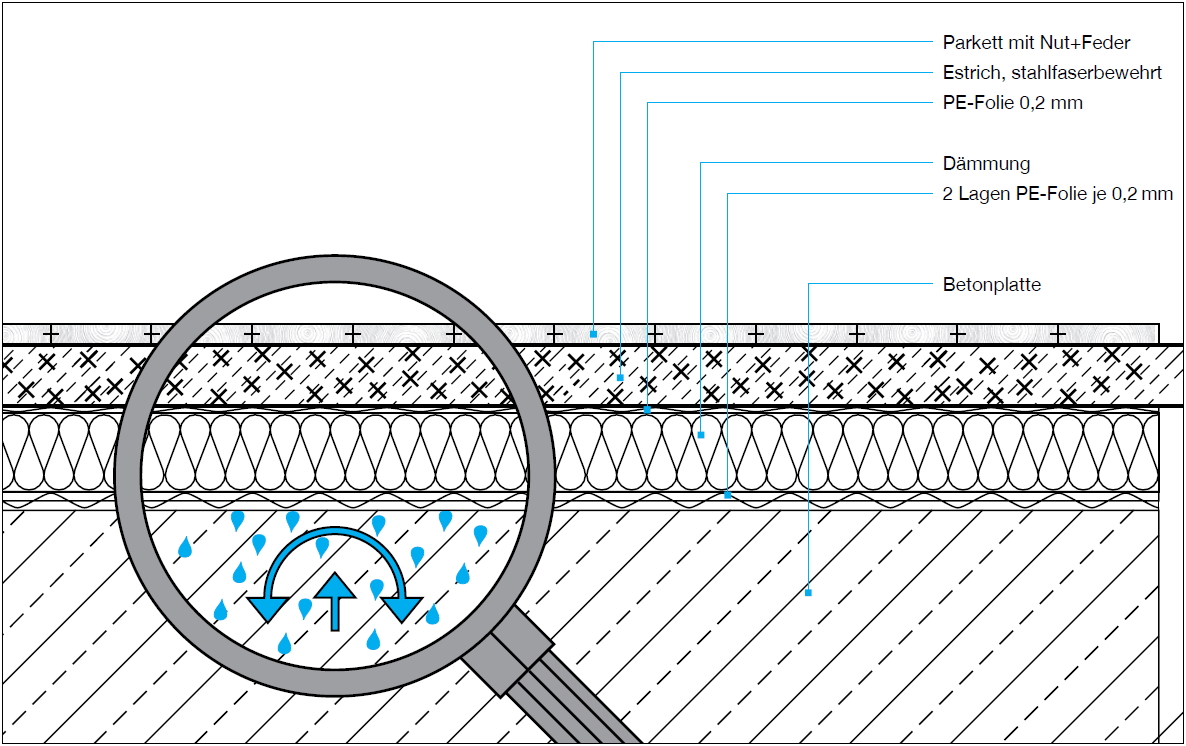

16.2.3 Folien als Problemlöser

Was können wir also tun, um zu erreichen, dass das ausdiffundierende Wasser nicht zu Schäden am Bodenbelag führt? Wenn wir die Regelwerke der Baukonstruktion zurate ziehen, stellen wir fest, dass auch in wischengeschossen unterhalb der Dämmung jeweils eine Trennlage/Dampfsperre vorzusehen ist. Diese besteht üblicherweise aus zwei Lagen PE-Folie der Dicke (jeweils) 0,2 mm oder anderen geeigneten Materialien. Die Folien sollten entweder ausreichend überlappt (ca. 30 cm) oder alternativ miteinander verbunden werden. An den Wänden sind die Folien bis OK FFB hochzuziehen. Es ist darauf zu achten, dass die Folien nicht durch spitze Steine von unten perforiert werden. Wir können die Folien rechnerisch als Dampfsperre mit bremsender Wirkung ansetzen, und sie dienen als Puffer zwischen dem Feuchtigkeitspotenzial des Betonuntergrunds und der folgenden Konstruktion.Sie können und sollen nicht völlig verhindern, dass Wasser aus der Betonplatte abgegeben wird, werden jedoch die Dosis soweit begrenzen, dass dieser Umstand i. d. R. nicht zu Schäden führt. Verantwortungsbewusste Bodenleger, die diese Zusammenhänge erkannt haben, melden heute regelmäßig Bedenken an, wenn eine solche Trennlage auf dem Betonuntergrund nicht vorhanden ist. Eine Abdeckung der Dämmung mit Folie ist zusätzlich nötig, kann jedoch die Folienlage auf der Betonplatte nicht ersetzen Fachkundige Planer sollten deshalb dafür sorgen, dass die Menge an Rohren auf dem Betonuntergrund möglichst begrenzt wird, um ein ordnungsgemäßes Auslegen der Folie zu ermöglichen. Die Dampfsperre sollte auch auf Zwischengeschossplatten grundsätzlich mit einer Horizontalsperre unter der Wand kombiniert werden. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass es zu einer vermehrten Feuchtigkeitswanderung (Trichterwirkung) über die Randfuge kommt. Dies hat bei sehr jungen Betonplatten ansonsten evtl. die Anfeuchtung der Holzsockelleiste mit Schimmelbildung zur Folge.

16.2.4 Hauptverantwortung beim Planer

Es gibt Sonderfälle, wie Betonplatten zu angrenzenden Kalträumen (z. B. zu Tiefgaragen), bei denen vor Platzierung der Folie in jedem Fall eine Diffusionsberechnung durchgeführt werden muss. Dies hat damit zu tun, dass Baustoffe im Übergang zum Kaltbereich immer möglichst dampfdurchlässig sein sollten. Angrenzendes Erdreich ist meist nicht als ‘Kaltbereich’ anzusehen, wobei in diesem Fall ohnehin eine Abdichtung nach DIN 18 195 notwendig ist.

‚Auffeuchtung‘ der Konstruktion durch fehlende Dampfsperre mit bremsender Wirkung

Dampfsperre mit bremsender Wirkung verhindert Auffeuchtung der Konstruktion

Verschimmelte Holzsockelleiste durch Feuchtigkeitseintrag über die Randfuge

Die Verantwortung für das Vorsehen der beschriebenen Folien liegt beim Bauwerksplan nur er/sie kennt im Detail die geplanten Aufbauten wie auch die vorgesehene Nutzung. In der Mehrzahl der Fälle jedoch können wir mit der Verlegung von zwei Lagen PE-Folie der Dicke (jeweils) 0,2 mm Schäden durch Betonplattenfeuchte abwenden. Die zwei Lagen PEFolie sollten im Kreuzverband eingebracht werden. Die Dicke der Folienlagen ist entscheidend, um diese gegen Perforierungen aus dem Untergrund zu schützen. Verbundkonstruktionen sind unter diesem Gesichtspunkt besonders zu überprüfen, da hier die Platzierung einer Folie nicht möglich ist. In den meisten Fällen bleibt keine andere Wahl, als unterhalb des Dampf hemmenden bzw. feuchtigkeitsempfindlichen Bodenbelags oder unterhalb des Estrichs (siehe Kapitel 16.2.1) eine verhältnismäßig kostspielige Dampfsperre mit bremsender Wirkung, z. B. in Form eines Epoxidharzauftrages, vorzusehen. Hier ist jedoch im Vorfeld produktbezogen zu ermitteln, inwieweit die aus dieser Maßnahme resultierende wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke ausreichend ist (siehe diesbezüglich auch Kapitel 3.2.6 ‘Technische Kennwerte verschiedener Fußbodenmaterialien’), um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden. Unabhängig davon ist zu prüfen, inwiefern die Konstruktion generell für eine solche Maßnahme geeignet ist.

16.2.5 Resümee

Abschließend kann festgestellt werden, dass mit Hilfe einer zweilagigen PE-Folie der Dicke (jeweils 0,2 mm) bei geringen Investitionskosten Schäden in Höhe von mehrstelligen Summen vermieden werden können. Und das Beste daran ist, dass wir gar nichts Neues einführen müssen, sondern uns lediglich an das erinnern brauchen, was baukonstruktiv im Regelfall bereits vorgesehen sein sollte. Man darf jedoch nun nicht den Fehler begehen, alle Fußbodenschäden ähnlicher Ausprägung ohne eingehende Untersuchung auf nachstoßende Feuchte aus der Betonplatte zurückzuführen. Es handelt sich hier meist um einen Langzeitprozess, der in der Regel frühestens zwei Monate nach Belagsverlegung zum Tragen kommt (der Kapillartransport geht weitaus schneller vor sich als Dampfdiffusion). Tritt der Schaden vorher auf, so kann dies an extrem jungen Betonplatten (Liegezeit < 6 Monate) liegen, häufiger jedoch ist Feuchtigkeit aus dem Estrich oder der Raumluft der Auslöser. Auch der Zeitpunkt der erstmaligen Schadensfeststellung kann Hinweise geben. Nachstoßende Feuchtigkeit aus Betonplatten wird aufgrund des dann größeren Diffusionsgradienten oft während oder nach der Heizperiode zu Schäden führen.